文章来源:神经现实

追踪特异功能者

上世纪70年代初,拉塞尔·塔格(Russel Targ)搬到了门洛帕克。这座如今已是硅谷中心、科技重镇的加州小城,在当年仍然是嬉皮士的热土。这里有披头散发的年轻人在大街小巷谈论音乐与迷幻药;这里有大学生们聚在独立书店与唱片店里畅谈和平与爱;这里有鲜花、海岸、无尽阳光,以及风中隐约传来的“All you need is love”。

但这些都不是三十八岁的拉塞尔·塔格决定搬来门罗帕克的原因。

20世纪70年代初,美国中央情报局开始拨款赞助了一系列超心理学(parapsychology)研究。超心学所研究的对象,是所谓“特异功能者”常常自称拥有的“超能力”。这些“超能力”包括遥视(remote viewing)、预知(precognition)、心灵感应(telepathy)等。尽管这些研究课题今天听起来格外荒谬可笑,但是,对于当时的中央情报局来说,它们都是极有开发潜力的项目。许多中央情报局的高级官员都认为,特异功能者尤其有利于针对其他国家进行间谍活动。

出于这种信念,中央情报局出资赞助了许多超心理学研究。许多美国国内的顶尖的研究所和科学家,都参与了这一系列的研究。其中,位于门洛帕克的斯坦福国际研究所(Stanford Research Institute International)就是其中之一。

而拉塞尔·塔格正是为了这项研究而来。

在到门洛帕克之前,拉塞尔是一位激光物理学家。他本科毕业于纽约市立大学皇后学院,之后的职业生涯都与激光技术有关。不过,他从小就对超心理学有所了解。拉塞尔的父亲是一位书店店主,收藏了许多与特异功能者有关的书籍。而时常在书店里徘徊的小拉塞尔,自然就有充足的机会接触这些“源远流长”的超心理学研究。

西方社会对于特异功能者的学术兴趣,可以上溯到19世纪末。1882年在英国成立的 “灵异研究学会 “(Society for Psychical Research),就是有史以来第一个针对“挑战当代科学”的人类经验进行有组织、系统性研究的学会。而紧随其后,于1884年在美国纽约市成立的美国灵异研究学会,也将这颗种子种在了大西洋彼岸。自此,这些学会一直活跃在人们的视野中。

不过,以往的研究与拉塞尔所主导的这项计划相比,都会稍显逊色。无论是从其官方背景来说,还是从其拥有的充沛资源来说,斯坦福国际研究所的研究项目都是不同凡响的。拉塞尔的另一位合作者与项目主导人,哈罗德·普索夫(Harold Puthoff),博士毕业于斯坦福大学电气工程系。在全职加入特异功能者研究计划之前,哈罗德和拉塞尔一样,也是一位在激光研究上颇有建树的领头人。很难想象还有什么研究团队,会比这个高知多金还有官方背景的团队,可以更加细致全面地去研究特异功能者、寻找特异功能存在的证据。

可他们成功了吗?

追击遥视

拉塞尔和哈罗德最广为人知的研究项目是遥视。简单来说,遥视是指一个人通过 “超感官知觉”(Extrasensory Perception),即所谓的 “第六感”,在远处“感知”到目标的能力。而在所有于斯坦福国际研究所参与研究的遥视者中,最大名鼎鼎的,要属帕特·普莱斯(Pat Price)。

帕特·普莱斯曾是加州伯班克市的一名警察。他声称自己在加入研究之前,一直在用自己的遥视能力协助警方抓捕罪犯。按照拉塞尔的转述,帕特曾声情并茂地形容过他的工作情景——每当帕特听到有犯罪报告时,坐在警察局里的他就会用自己的遥视能力扫描整座城市,最后锁定嫌疑人藏身的地方,派车前往抓捕(Targ, 1996)。

帕特这样的特异功能,自然也吸引了中情局的注意力。

-Zen Mao -

既然中情局愿意拨款赞助遥视研究,那他们自然也愿意将遥视者的能力收为己用。一位中情局的物理学家就曾递给研究项目组一个坐标,希望能让他们的遥视者来“看一看”这个坐标的情况。按照拉塞尔的说法,执行这个任务的帕特没有让中情局的人失望。帕特坐进斯坦福国际研究所专门为遥感者设计的电子屏蔽室。他闭目凝神,沉默了一分钟后,开始源源不断地描述自己看到的情况:“我趴在一栋两三层楼高的砖房的屋顶上…… 这是一个阳光明媚的日子……阳光感觉很好……有一个很神奇的东西……有一个巨大的龙门架在我头上来回移动……”

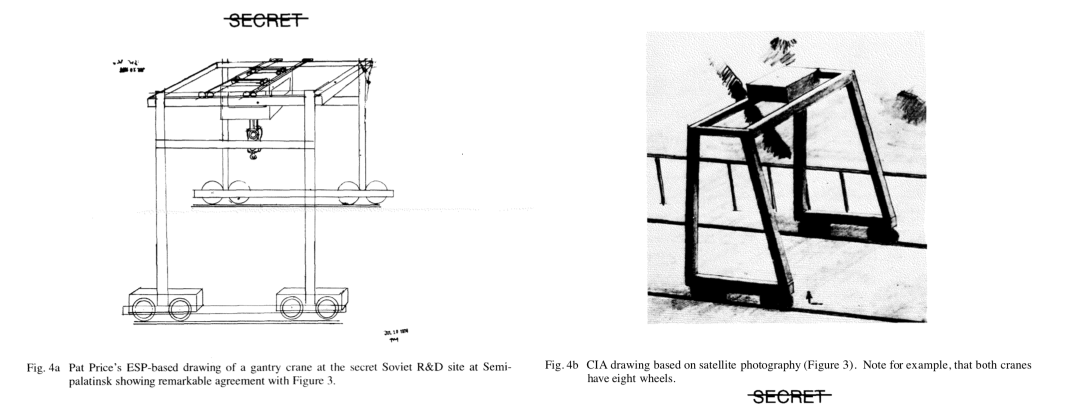

随后,帕特睁开眼睛,开始在纸上勾勾画画,似乎在绘制一张图纸。多年以后,拉塞尔回忆道:“我作为一个物理学家,对于普莱斯的图纸准确性,如果不是亲眼所见,我是绝对不会相信的。” 拉塞尔始终坚信,帕特提供的描述与图纸,一定源于他的遥视能力。他还声称,在几天之后他们才得知,那位物理学家给的坐标,对应着苏联塞米巴拉金斯克的一个秘密原子弹实验室。而帕特的手稿,之后的卫星图像也惊人的相似。

左图是帕特·普莱斯绘制的草图,右图是中情局根据卫星照片绘制的图片。两张图都出自拉塞尔·塔格的回忆录(Targ, 1996)

一份中情局存档的调查资料显示,在当时,帕特与拉塞尔让当时的中情局调研员也心服口服。他们最后总结道,要想获得这样的描述,只有两种可能性。要么是帕特真的会遥视,要么是他对那个原子弹实验室有着深入的了解。

而这段写于这份保密期十余年的“秘密报告”里的总结,还拥有一个直截了当的小标题——“事实情况”。

真的存在遥视吗?

但那真的是事实情况吗?

从一开始,就有许多知情这项研究计划的心理学家和神经科学家抱有怀疑与不满。不少人都认为它荒谬可笑,白白浪费了人力与物力。但由于许多项目的保密性质,很少有第三方机构进行独立调查。一直要等到将近二十年后的八十年代末,美国国家研究委员会(National Research Concil)才决定组建特别委员会,对有关人类能力水平提升的理论与方法进行全面评估。而这特别委员会上的成员,都是受到科学院院士们认可的心理学、神经科学专家。

在委员会最终提交的一份调研报告中,有四十页的笔墨,都倾注在超心理学研究的进展中。这些专家走访调查了美国各地的特异功能研究所,其中包括但不限于斯坦福国际研究所、普林斯顿的工程异常实验室(Princeton Engineering Anomalies Research Lab)、以及德克萨斯州圣安东尼奥的心灵科学基金会。

最终,他们的结论是:“声称的现象从‘不可信’到‘令人不能容忍的不可信’都有。”

拉塞尔·塔格和哈罗德·普索夫的遥视项目,自然也在这个委员会的审查之下。事实上,专家们并不需要太多的钻研,就已经能看出斯坦福研究所远视项目的可疑之处了。首先,在这长达十年的远视研究历程之中,这个领域积累的实验只有区区28个。相较于拉塞尔和哈罗德对于远视能力天花乱坠的描述,这28个实验可以说是少得可怜。在这28个实验中,又只有13个是以正式的科学文献的面貌示人。也就是说,其余的15个,要么是来自于某“学术会议”上的非正式口头报告,要么是文章中记载的细节实在有限,难以让人摸清具体的实验方法。

在这13个“科学”实验中,只有9个实验是成功找到远视证据的。而如果你想说,9个证据已经足以让你信服了。那么,这里还有一个或许过于“巧合”的情况:这9项成功实验中,有7项都是拉塞尔·塔格和哈罗德·普索夫亲自操刀的。

-Philip Giordano -

难道只有斯坦福国际研究所的人,才掌握了正确的实验方法吗?

他们所谓的“正式实验”,其实很难算得上严谨。在实验中,通常是有两组实验人员,一组与遥视者坐在研究所里,而另一组则负责在三十分钟内到达一个附近的地点。三十分钟后,遥视者需要用“遥视能力”去寻找后一组实验人员,并用三十分钟来描述自己看到了什么。与遥视者一同留在研究所里的人,会负责将远视者的描述录音。等另一组实验人员从目的地返回研究所后,他们就会听录音来判断这段描述与真实情况的吻合程度。

这样的实验方法必定漏洞百出。在长达三十分钟的录制中,“遥视者”总是会尽可能多地提供大量模棱两可的描述。而来判断这些描述是否与事实情况吻合的实验人员,一个个都迫切地希望看到支持遥视的证据,很容易就中了类似“巴纳姆效应”(Barnum Effect)的招(Scott, 1988)。

巴纳姆效应,是指人们很容易相信一些笼统含糊、内容空洞的陈述是为自己量身定制的。这样的效应,常常会使人们惊呼星座、算命以及某些人格测试的“精准”。而在这些遥视者实验中,判断描述是否吻合情况的实验人员,可能也就无意识地掉进了巴纳姆效应的陷阱。举个例子,像“我好像看见一些……巨大的……阴影一样的东西……”这样的陈述,大概就是放之四海皆准的。无论实验人员是去了购物中心附近,还是到了野外山下,“巨大的……阴影一样的东西”,可能都会被判断为“吻合”。

当然,也有些“证据”巴纳姆效应不能解释的。就像普莱斯的画——如果那真的是他画的——与卫星照片之间的相似程度,是我们可以亲眼所见的。今天的我们,自然无从追溯当年的具体情形。但是,值得指出的是,这样的“惊人证据”在长达几十年的特异功能研究之中,可以说是仅此一例。而这仅此一例,又是在格外渴求遥视证据的拉塞尔·塔格身边取得的。这样的巧合,难免令人生疑。

特异研究的结局如何?

1995年,另一个第三方审查机构美国研究学会(American Institute of Research),在对这一系列的特异功能研究进行审查之后,最终一锤定音:这些研究从未对任何情报行动带来有价值的信息。至此,美国中央情报局终于决定终止任何对于特异功能研究的赞助。这个荒唐的研究计划,在近三十年后,终于画上了句号。

但是,即使这样资源无可比拟的尝试都最终以失败告终,今天仍有许多“学者”、“研究人员”、“超心理学家”在不断地进行尝试。

-Xingye Jin -

科学探索学会(The Society of Scientific Exploration)就是一个致力于研究包括特异功能在内的超自然现象的学会,今天,这个学会仍然会每年在北美举办一次年会,每隔一年在欧洲举办一次年会,旨在让五湖四海的会员们聚集在一起“交流思想”。就和许多正儿八经的学会一样,科学探索学会也拥有自己的同行评议期刊《科学探索杂志》(Journal of Scientific Exploration)。这个期刊最近一期发表于2020年6月22日,期刊的标签有 “心灵感应”、“全局意识”、“心灵致动 ”等等。

而一个有趣的现象是,这个游走在伪科学边缘的学会,并不全然是“民科”的自娱自乐。科学探索学会的创始人是彼得·斯图洛克(Peter Sturrock),他是斯坦福大学应用物理系的名誉教授,在自己的研究领域里颇有建树,标志学术影响力的h-index高达56。而在目前担任《科学探索杂志》编委会上的人,还有如约翰-霍普金斯大学的学院教授理查德·亨利(Richard Henry)一样,拥有正经学术背景的学者。

就在2018年,美国心理学会的官方同行评审学术期刊《美国心理学家》(American Psychologists),刊登了一篇总结了超心理学证据的综述文章(Cardeña,2018)。作者埃索·卡拉迪尼亚(Etzel Cardeña)是瑞典隆德大学的心理学教授。在这篇发表在如此高规格杂志上的文章中,他仍然信誓旦旦地宣称,超心理学现象的证据与心理学和其他学科的已知现象相当。尽管在如何理解它们上,学界仍然没有达成共识。

为何我们会如此相信?

毋庸置疑,卡拉迪尼亚的论文激怒了许多心理学家。

在两年之后,同样是在《美国心理学家》上,心理学家亚瑟·雷柏(Arthur Reber)和詹姆斯·阿尔科克(James E。 Alcock)严厉地回击了卡拉迪尼亚的论文。雷柏和阿尔科克的信息很明确——这篇文章的标题是:“寻找不可能:超心理学令人难以捉摸的探索”(Searching for the Impossible: Parapsychology’s Elusive Quest)。

超心理学研究的缺陷实在是太多了。即使我们对许多显而易见的实验设计缺陷视而不见,它也没有任何的理论价值。超心理学研究很少描述特异功能背后的因果机制(causal mechanism),对于这些现象因何而起,超心理学研究从来不提供任何的线索。而那些极少数对于因果机制的描述,又总是虚头巴脑、含糊其辞地提起量子物理学。可量子物理学与这些特异功能的唯一联系,不过是“虚假对等”(false equivalence)罢了——因为某两个事物之间的有一丁点相似之处,就声称二者是等价的。正如雷伯和阿尔科克所指出的,“仅仅因为‘两个’效应都在主导日常生活中的牛顿经典力学体系中难以琢磨,并不意味着一个‘效应’的因果框架,就能给另一个带来解释”。

在他们看来,一百五十年来的超心理学研究,带来的有趣问题只有一个:为什么有那么多人,甚至许多最杰出的头脑,仍然还会选择相信特异功能的存在?

-sylvia han -

近些年来,不断有社会心理学的研究为这个问题带来启示。有研究发现,超自然信念(paranormal beliefs)与一个人的认知反思性(cognitive reflectiveness)有一定的相关性。认知反思性低的人,更愿意相信自己直觉,也就更容易接受涉及灵异现象、特异功能的解释。相反,那些具有高认知反射性的人,也就是更愿意质疑自己的直觉、进行分析推理的人,对超自然信念接受程度便较低(Bouvet & Bonnefon,2015)。

但是,思维模式绝不是人们对于超心理学研究感兴趣的唯一原因。对于特异功能的研究,背后总是有五花八门的动机驱动。中情局一掷千金,是因为希望能够更好地进行间谍活动;而当年在斯坦福国际研究所领导项目的主要人物,如哈罗德·普索夫和帕特·普莱斯,都是山达基教(Scientology)的活跃成员。作为一个许多国家与地区判定为邪教组织的山达基教,自然也会因政府资助而能更好地宣传自己的合理性。在如今的美国,通灵产业的市值高达23亿美元,而且每年还在以1%的增速稳步向前。“特异功能”可以带来的巨大利润,或许也可以成为人们情愿相信超心理学研究的诱因。

正如同查尔斯·麦基在《非同寻常的大众幻想与群众性癫狂》中所感叹:“当人们希望构建、支持一种理论的时候,他们会想尽办法地折磨事实,让它为理论服务!”

不置可否,今天的人类,对于心智的理解还极为有限。人类在一个多世纪以前才刚刚开始对于心理活动的科学研究。相较于人类文明漫长的历史来说,这样短短的一百余年,我们几乎还未跨出起跑线。有太多的现象有待探索,有太多的现象是如今的我们尚不能理解的。但是,这广阔的未知空间,并没有超心理学的容身之地。寻踪特异功能,终究只能是寻踪不可能。