1859年发表的《物种起源》 图片来源:Wikimedia Commons

人类在自然界中的地位,真的如达尔文与赫胥黎认为的那样,“与其他生物平等”吗?这种贬抑人类地位的理想化理念,或许推进了人类对大自然肆无忌惮的破坏。

撰文

阿龙·赫什(Aaron Hirsh)

翻译

许楠

编辑

罗丁豪

自达尔文的《物种起源》于1859年发表后,人类傲居群首的生物地位便受到了压制。毕竟,我们不是上帝的终极完美作品,而是历经过与猿猴、八目鳗和青贝相同的过程,逐渐演化而来。在1882年的达尔文追悼词中,德国生理学家埃米尔·杜·博伊斯耶蒙德(Emil du Bois-Reymond)明确表示:“达尔文之于我,如哥白尼之于世界。”

正如哥白尼把人类从天体运行轨道的中心移出一样,达尔文把人类从“动物界”的塔尖上推了下来。杜·博伊斯耶蒙德的这句话在学界中广泛流传,事实上,这还误打误撞地被西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)拿来用作自我支持,他常带有一点自夸地引用这句话,把精神分析形容为对人类“幼稚自恋”“最强的第三次冲击”。

如果达尔文确实贬抑了人类的生物地位,那么从某些重要方面讲,这种新开发的“谦虚”便存在着非常危险的误导性。实际上,在19世纪上半叶,当小规模手工业正在向许多资源开采和利用区的大规模工业化让步的时候,人类的角色并不仅仅是另一物种、一个和其他物种一样的生物体——恰恰相反,人类带来的环境突变大于其他任何单一物种曾制造过的影响。实际上,人类非常特别。

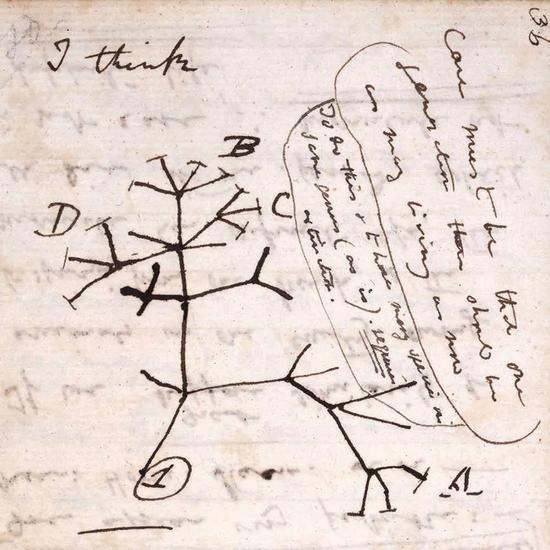

达尔文笔记中的“生命树”,生物通过同样的演化过程,在“生命树”上分支发展 来源:Darwin Project

人类是特别的?

若要觉得人类毫不特殊,绝对是个天大的错误。在一个重要的资源开采领域,也就是水产渔业中,我们可以追踪到达尔文贬抑学说曾为自然带来的巨大影响。这一学说曾掩盖了强大的人类可对海底生态环境带来的独特且大规模的影响。

托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)是达尔文的密友,自己本身也是一位非常棒的动物学家,并且是达尔文学说的重要支持者。我将在下文中批斗他,虽然他是我的一位英雄。

在赫胥黎数不胜数的发表著作和公众演讲(由思想先进的群众私印成册销售)中,他明确表示了达尔文理论全盘反对了人类独尊的观点,并支持降低人类的生物地位。赫胥黎最伟大的作品发表于《物种起源》诞生四年后,书中阐述了关于人类与周边自然界之间相对地位的新观点。这本书的名字叫做《人类在自然中的地位》(Man‘s Place in Nature)。在这一书名中,“在⋯⋯中”这一介词短语成为了分量最重也最有意义的一部分,这是非常罕见的。

作为动物学家,赫胥黎在灵长类动物演化研究上取得了卓越的成就,在林奈分类系统中,人类恰被分在这一分支。和许多其他物种的分类相比,将灵长类在演化树上进行分类相对容易,这多亏了保存完好的化石和相对局限但边界清晰的地质层分布。这些丰富的证据可以帮助动物学家了解哺乳动物的宏大发展史,其中包含的物种非常丰富,可以从狐猴(看起来像原始鼠)一路分析到人类。赫胥黎尝试从哲学内涵的角度来分析这一分支,写道:

或许没有比哺乳动物的分类更能展现出演化渐变的分级系统了——它引导着我们不知不觉地把人类从造物主宠爱的位置拉回到生物的等级上,我们仅仅是这其中的一阶,和最低级、最小、智能最低的胎生哺乳动物没什么不同。就好像自然能预知到人类的傲慢,并在给予人类高阶智能的同时,残忍地让他们意识到自己并非征服者,而是自然的努力——人类只不过是一粒尘埃。

错失良机:“当捕捞船过度捕捞之后,第一个自食其果的人就是它自己,”托马斯·亨利·赫胥黎写道。可是这位生物学先驱却错过了这艘人类席卷了生态系统过程的“大船”。图片来源:Wikimedia Commons

在1863年,赫胥黎发表这些文字的时候,他被英国政府任命为三位皇家委员会会员中的一员,受委派调查水产渔业的情况。该委员会的成立旨在解决传统渔夫和拖捞船之间的争纷。前者使用鱼钩、鱼线和蟹罐捕鱼,而后者则在大船后面拖拽了巨大渔网,下部坠有沉重的电缆,如巨大网口的下颚般嵌入海底。在过去的20年间,英国拖捞船队的规模扩大了四倍,渔夫们认为拖捞船不仅毫无秩序地榨取了宝贵的鱼类资源,还摧毁了鱼类赖以为生的海床“花园”和“森林”。船长们受到了威胁,他们的渔网也被烧毁。

二十年后,赫胥黎再次进入皇家委员会,这次是前去调查另一次渔业技术的变革——蒸汽拖捞船。之前的拖捞船依靠帆船出行,靠人力拖拽渔网,而如今蒸汽机的出现使得渔船可以又快又高效地横扫过每一片海床,绞盘的转动也空前地轻松和迅速。这次,反对的声音再一次指向这项新技术,指出了其对海底生态系统的破坏。约翰·莫里(John Murray)是一位英国渔夫,他在证词中这样解释:拖捞船来临之前,“海底曾有丰富贝类生物……而现在海底的贝类已经被拖拽船一扫而空。并且,由此引起的鱼类食物短缺,已导致我们捕捞不到大型鱼了。”

在两次调查中,赫胥黎的理念偏重于将人类与其它生物一视同仁。达尔文、赫胥黎和其他自然学家在这时已明晰了自然界最基本的动态平衡:当食物变得匮乏,捕食者的密度会随之下降。各环节精巧地环环相扣,在一定平衡中来回振荡。赫胥黎将这个观点简单地应用到了人类种群中。“任何的过度捕捞趋势,”他写道,“都会受到供给缩紧的自然调控……而这种调控总会在任何永久性灭绝之前发挥作用。”

“自然调控”这个短语,是达尔文从托马斯·马尔萨斯(Thomas Malthus)处引用而来。后者曾对人类种群进行过探讨。如今赫胥黎再次引用该短语,将对其他物种的生态观测中得到的知识,应用到了人类群体当中。

赫胥黎的影响力在两次皇家委员会的调查报告中显现了出来。比如,他在1863年的报告中对于有关自然种群规律的阐述如下:

如果有拖捞船过度捕捞,那么渔民本身便是在他们自己的行为之下第一个自食恶果的人。鱼类会变得稀少,拖捞船每日的收获会不断减少,直到无利可图为止。当这一过程发生(并且是在鱼类灭绝之前就发生)时,拖捞船在该地区的工作就会停止,而后鱼群数量便会逐渐恢复,一直增长到弥补上先前的损失,然后该地的拖捞船就又会变多起来。

随后,皇家委员会出人意料地批注到:“我们建议废除所有规范或限制公开海域渔业模式的国会法案,未来将准许无限制的自由捕捞。”

赫胥黎悲剧性地将达尔文对人类生物地位的贬抑向前推进了太大的一步。毕竟,当鳕鱼的食物短缺时,它不会突然长出两倍宽的大嘴,以三倍的速度追捕猎物,也不会潜伏到从没有鳕鱼潜入过的深海领域。但这却是拖捞船队可以实现的。他们的代偿性捕捞能力持续增长,更大的渔网、更大的渔船、更远的航行、更新的海床搜刮技术,引发了鱼类数量的陡崖式下跌。

在新世纪来临之时,不可否认的是:捕捞特定鱼类的方法成倍地增加了。每一片能够抵达的北方海域都会每年被捕捞船光临大约两次。与鱼类生物不同,人类会对他们的猎物奋力追赶,以至其数量再也无法反弹——与赫胥黎(对人类)的“卑微”直觉恰好相悖。生态系统被永久改变了——仅仅人类这样一个单独的物种就能做到。

重新思考人类的地位

这真是无可回避的忧伤讽刺。圣经中所描绘的人类与其它生物的关系概念,是赫胥黎穷其一生试图以达尔文的观点驳倒和取代的,然而圣经中所讲述的概念却又最接近且最能够反映工业文明的真实情况。在《创世纪》中,人类在创世之后对世界行使着支配权。他们并不仅仅是一个普通的物种。他们显然与上帝更加接近。在这一观点下,不难想象人类有一天甚至会使利维坦(Leviathan,圣经中的海怪)屈服,不管它是鼎盛还是残破。若赫胥黎肯保留圣经故事中的一个元素也许会更加明智——人类是主宰。

再或许,赫胥黎本能通过另一方式来避免他的宿命错误:不是通过防备旧的世界观观点,而是通过尝试更前卫的、更透彻的人类生物地位贬抑。可有趣的是,即使赫胥黎没有完全接受人类是主宰,但还是将人类放到了最高层次,狐猴则在相对较低的阶层。国王或许受到了奴隶的提醒,告诉他:“你不过是一粒尘埃”,但国王还是国王。如果赫胥黎进一步接受达尔文的贬抑理论,也许他就会质疑人类是否有权行使这横扫豪夺的计划。或者,他也可能会发现人类演化历程的鲜明轨迹,已向他展示了生物的易灭绝性,正如他见到过的其他物种的化石一样。

由赫胥黎读过的书和他工作过的博物馆看来,我们可以肯定,赫胥黎对爱尔兰麋鹿非常熟悉,这是一个深受其巨大鹿角之累的物种,直到8000年前它们彻底灭绝。无独有偶,托马斯·亨利·赫胥黎的孙子,朱利安·赫胥黎(Julian Huxley)的工作正是证明爱尔兰麋鹿的鹿角与其身体比例并未显现出过度的不协调。但近年研究发现,是性选择(sexual selection)驱使着这鹿角越变越大,也正因如此,爱尔兰麋鹿的精力就在这无止境的延伸中消耗殆尽,令它自己变成了易濒危物种。如果赫胥黎对人类生物地位贬抑理论作进一步探讨,他也许就会发现,时间会告诉我们:无论是鹿角还是大脑,都会逐渐变得非常危险。