来源:丁香园

2020 年夏天,后疫情时代的困难正在逐渐显现。医院把推迟的择期手术慢慢提上日程,尴尬随之显现——各地的血库里要没有血了。

事实上,我国缺血的情况已非一朝一夕。据人民网报道,在我国,血荒甚至呈现季节性特征,当农民工和学生群体两大献血主力军暂时缺位的时候,血库就会紧张起来,每年暑假和寒假都容易出现严重血液短缺。

图片来源:人民网截图

2010 年,昆明出现十年来最严重血荒,全国范围内供血严重不足。2016 年,《中国新闻周刊》报道称,全国 70 个大中城市,缺血的有 50 多个。一些城市血库库存量已在警戒线之下。有的医院甚至因为缺血停掉了 80% 的择期手术,有的患者甚至一个月内手术被推迟了 6 次。

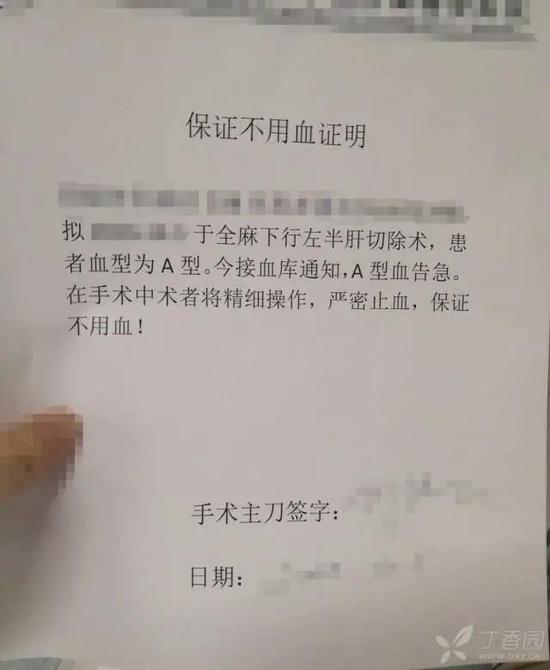

丁香园站友曾上传了一张‘保证不用血证明’,引发了医生的强烈共鸣。

图片来源:丁香园论坛

在全国大面积血荒的背景下,医院临床用血成为了被严格管控的对象。这张证明,撕开了血荒背后的献血制度信任危机。

血液:公益还是生意?

2018 年据北京青年报报道,北京多地公交站台有卖血广告。在特 8 内公交经过的刘家窑桥、方庄、十里河、潘家园等地的公交站台,都能看到十分醒目的广告单。这些广告单有半张 A4 纸大,上面写着‘正规三甲医院,急需献血人员,400 cc/400 元’,还留有电话号码。

明码标注的‘卖血’,竟与百年前的一幕奇妙地重合起来。

中国由于医疗原因而买卖人血的制度化起点,在 1925 年的北京协和医院。医院为一群‘卖血人’安排住处、定期进行抽血。据协和医院报告,1925 年至 1932 年记录在册的有 1265 人。

老北京人称呼他们为‘管子’,意为自来水管一样的‘造血工具’。

新中国成立以来,我国一直采用有偿献(采)血制度。1978 年,国务院发文确立公民义务献血动员制度,提出要对旧社会遗留下来的卖血现象进行改造。

文件规定‘对献血者除精神鼓励外,应发给适当的营养补助费和副食品票证。职工参加体检和献血的当天,应算公休,按出勤照发工资;农村公社社员应照记工分,由采血单位发给生产队误工补贴。为了开展义务献血,我们建议,凡健康适龄的各级领导干部应带头献血。’

可以说,义务献血从一开始就是与奖励牢牢挂钩的。

图片来源:CCTV

直到 1998 年 10 月 1 日,《献血法》颁布,才确立了我国的无偿献血制度。

2012 年卫生部数据显示,1998 年,全国无偿献血人次仅为 5 万,全国献血总量不足 1000 吨。新华社报道,1998 年全国无偿献血占临床用血比例只有 22%,其中‘自愿无偿献血’仅 5.47%。

哪里有需求,哪里就有市场。

一场两方都心照不宣的‘交易’很快诞生了。在利益的驱使下,隐藏在地下的血液买卖又很快猖獗起来,不受监管的地下交易漏洞重重,危机一触即发。

早在 1970 年,英国社会学家铁默斯就出版了 《赠予关系:从人血到社会政策》 ,发现‘以生命赠予形式’提供的血液与‘以生命商品形式’提供的血液,在安全性方面形成鲜明的反差。在前者作用下,患者遭遇病毒感染的可能性较小;在后者作用下,患者经医用血液感染病毒的可能性较大。

不幸的是,在被利益扭曲的献血制度下,铁默斯的预言即将应验。

惊天‘艾滋村’

20 世纪 90 代初期,是我国人血买卖最猖獗的时期,当时的采血方法主要有两种:‘采全血’与‘单采血浆’。

相比起来,采全血不易造成卖血者之间的病毒感染,但易导致输血者感染。而单采血浆则需要采集许多人的血液后混合放入离心机,分离血浆与红血球,血站将血浆卖给制药公司,剩下的红血球则回输给卖血者。

回输前的‘混合’,意味着只要这批卖血者中出现一位感染者,那么其他人就都将暴露于风险之下。

据中新网报道,当时的一些‘血头’、‘血霸’私自设点,非法偷采血浆;一些地方和血液制品企业擅自在河南设立单采血浆站点,违规操作,大量采集、收购原料血浆,造成艾滋病病毒在有偿献血人群中传播。

图片来源:CCTV

而据《三联生活周刊》2001 年报道,当时的对于单采血浆的处理过程也错漏百出。原上蔡县人民医院血站的一位护士承认,抽完血后剪断输血管的消毒剪和掐血袋口的消毒钳,这两个与全血接触的器械平时都只是在晚上泡一夜,白天肯定是刚沾过这个人的血又去碰另一个人的。

河南省的一位前防疫官员曾表示:‘我 1993 年曾经到下面几个血站看过,一看就害怕,离心机一离血袋就破,还有消毒钳,血站工作人员有很多连溶血反应这样的基本知识都不懂。 ’

据《财经》2005 年报道,时任河南省卫生厅某位高官曾在 1993 年初的一次卫生系统内部会议上,大讲河南需要大力发展第三产业,大办血站。理由是河南有 9000 多万人口,80% 以上是农民,这 7000 多万农民哪怕有 1%-3% 的人愿意卖血,平均每年卖 1-2 次,将这些血液收集起来,卖给生物制品公司,就能创造上亿元的价值,走上脱贫之路。

在血浆经济被视为脱贫法宝的情况下,卫生主管部门积极地办血站、发采血许可证,由于采血许可证需要省级卫生厅发放,在全国范围内,几乎都出现了卫生部门中,医政、疾病控制和爱卫会‘三家争管’的局面。

《三联》报道称,1993 年-1994 年,血浆经济达到登峰造极的地步。由于国家开放血液制品出口,更大调动了采血收浆的积极性。不仅是防疫站、卫生局和医院,乡镇企业局、公安局、人武部、物资局,各种相干不相干的部门、单位都纷纷上马血站。

1999 年,中南医院医生桂希恩多次进入河南省上蔡县文楼村调查不明原因传染病疫情,此后。他向中国疾控中心提交了调查结果,揭开了震惊全国‘艾滋村’事件的一角。

2001 年 8 月 23 日,卫生部公布了河南省上蔡县文楼村的艾滋病疫情,发现文楼村共有 241 人染病。

图片来源:CCTV

据卫生部 2001 年数据,文楼村共 6 个自然村,全村 3170 人,1995 年前有偿献血员大约 1310 人。1999 年 11 月,河南省卫生厅调查有偿献血员艾滋病病毒阳性率 43.48%;2001 年 4 月,卫生部再次组织对文楼村艾滋病病毒感染情况进行调查 ,调查 1645 人,阳性 318 例,阳性率 19.33%,其中 1995 年前有偿献血员 568 人,发现阳性感染者 244 例 ,阳性率为 42.96%。

泛滥的血站、缺乏监管的权力、与以利益为支柱的献血事业,共同酿成了这一场无法挽回的悲剧。

人血买卖的‘回潮’

WHO 在《全球血液安全输血战略》曾表示:只有从病毒感染低危人群中的自愿无偿采血献血,再配以严格规范的检测技术、全面的质量管理以及临床的合理用血,才能使血液安全性得到最有效的保证。

在艾滋村事件之后,国家愈发强调‘自愿’的重要性,力图将无偿献血从利益交换中‘解放’出来,使其重新回归到公益当中去。

然而,义务献血的‘惯性’无法瞬间消除,在无偿献血无法完全满足用血需求的过渡时期,‘献血指标’、‘互助献血’应运而生。

献血指标,是部分地方政府设定献血任务数,并将指标下派至各单位。为保证献血者的积极性,各单位纷纷采取行政强制措施,或给献血者放长假、发放高额物质补贴。

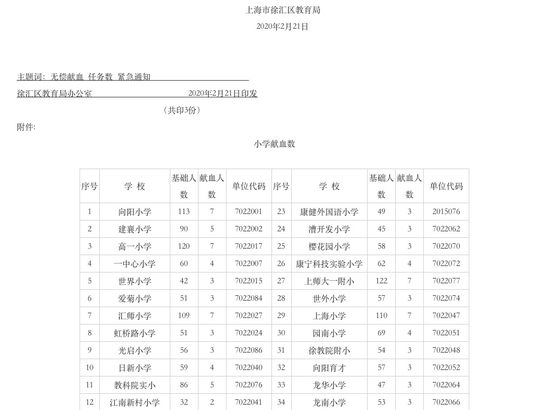

上海至今仍存在献血指标(徐汇区教育局网站截图)

对于单位来说,为完成献血指标所额外付出的金钱、假期,无疑加重了自身的经济负担,同时,也将强调公益性质的‘无偿献血’变相拉回了更加注重奖励的‘义务献血’。

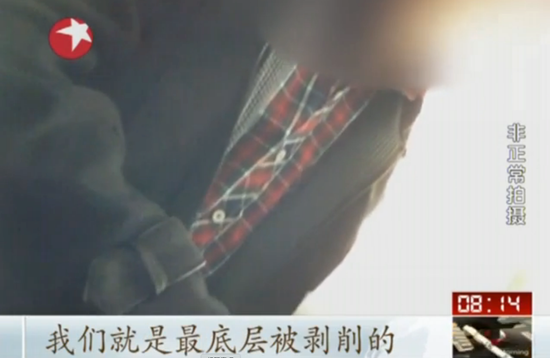

献血量、献血指标的巨大需求催生了血液交易市场,‘血贩’成为供求关系的中心点,他们雇人(往往是贫困的农民、工人)卖血牟利。

图片来源:东方卫视截图

互助献血,指的是‘为保障公民临床急救用血需要,国家提倡并指导择期手术的患者自身储血,动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血’,但互助献血也使得病人自身的用血负担加重。

据中青报报道,在很长一段时间里,这条数十字的规定并没有真正‘用起来’,直到后来血荒出现,互助献血便被一些医院和血站打成了‘强制’的擦边球,滋生出‘不献血就不手术’的潜规则。

而作为重塑无偿献血公益性的新兴奖励机制——‘免费用血’,也因血荒举步维艰。

《论无偿献血制度的可持续发展———从献血者权益保护的角度》就提出,对大部分献血者来说,献血者免费用血权利意味着无偿献血也是在为自己及其亲属临床用血进行‘投保’。

中青报的报道中提到,80 后北京人刘永杰曾 2 次无偿献血,至今累计献血 400 毫升。献血之后,工作人员交给他一本红色的无偿献血证,还提醒说以后他本人、配偶或直系亲属可以根据不同条件‘免费用血’。

但当刘永杰的母亲在北京住院准备做手术时,大夫却告诉他,‘以前的无偿献血证都没用了,现在我们没有血,你要再去献血。’

当这份‘红色保险’失信于献血者,献血者的流失便是可以预见的结果。这使得血头、血贩子甚至以一种‘救世主’的姿态,出现在走投无路的患者面前。

2018 年之前,‘买卖血液’的案件频发。2016 年,广西南宁摧毁 3 个长期盘踞在南宁中心血站及各大医院从事非法组织买卖血液的犯罪团伙,在该案件中,‘血头’以 350 元-400 元/400 毫升全血的价格支付给卖血者费用,再以 1900 元-2500 元/400 毫升全血的价格卖给患者,从中层层赚取差价,涉案金额达 200 余万元、非法买卖血液逾 80 万毫升。

壮士断腕后:公益性如何重塑?

新京报报道称,据广西南宁市中心血站统计,2015 年全年,血液初筛淘汰总人次为 18377,其中互助占 81.54%;2016 年全年,血液初筛淘汰总人次为 8306,其中互助占 49.81%。

2018 年 3 月 31 日,卫健委宣布全国取消互助献血。

一方是季节性血荒,一方是‘饮鸩止渴’的互助献血,卫健委这一举措无异于壮士断腕,无偿献血的公益性迫切需要重塑。

2019 年,卫健委发布《关于进一步促进无偿献血工作健康发展的通知》,提出健全无偿献血激励机制,各地应当探索将无偿献血纳入社会征信系统。

同年 9 月,卫健委再次发布《关于开展无偿献血者临床用血费用直接减免工作的通知》,要求全面实现省内血站与用血医疗机构无偿献血者信息互联互通,使医疗机构在费用结算过程中可获取患者及其亲属无偿献血信息,简化手续、精简材料。

时间来到 2020 年。

据新华网消息,受新冠肺炎疫情影响,不少地区的无偿献血人数下降。而湖北作为受影响最严重的省份,包括武汉、宜昌、十堰等多地都出现过‘血库告急’。

截至 4 月 15 日,共有 12 个省市累计向湖北省支援红细胞 4.6 万单位、血小板 1856 个治疗量、新冠肺炎康复者恢复期血浆 2.2 万毫升。

图片来源:图虫创意

据武汉发布消息,截至 6 月 1 日,来自约 150 名武汉康复者捐献的累计 35800 毫升血浆已调往北京、内蒙古自治区、吉林市、哈尔滨市等。

热血之外,我们仍要问,这场慷慨的生命馈赠,是否可以成为一个良好的开始?