来源:知社学术圈

曾有文章称中国近代著名科学家徐寿先生是第一位发表Nature论文的中国人。据称这篇“论文”讨论的是乐器的声学问题,发表在1881年3月10日的Nature。事实是否真的如此呢?我们应读者的要求,对此予以考证,结果有很多有意思的发现。

徐寿的声学发现

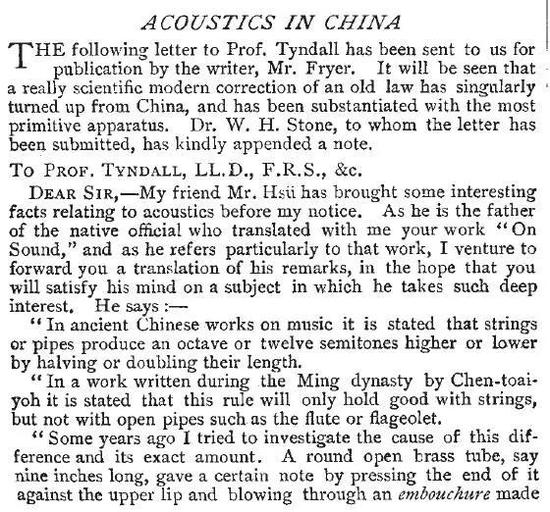

在1881年3月10日的Nature, 的确可以找到这篇“论文”,有照片为证,发表在当期的448页,讨论中国的声学问题:

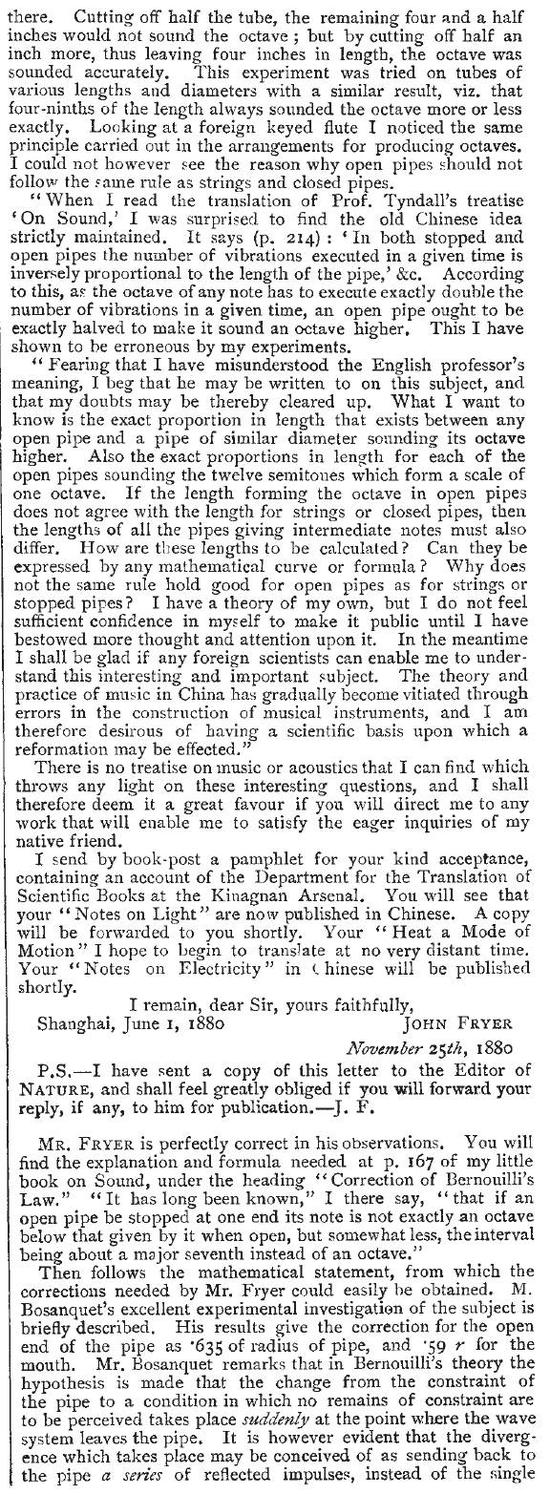

可是问题来了,读者们不需要细心就可以发现,这篇题为Acoustics in China的“论文”,编辑在开头就注明了,其实是一封读者来信,是晚清著名传教士John Fryer在1880年6月1日由上海写给著名的物理学家、英国皇家学会会员John Tyndall教授,同时投给Nature发表的。而收到这封信的W.H。 Stone博士,在1881年1月8号,还对这封信做了点评,附在信后一并发表。以下是论文的延续照片:

可问题是,这篇“论文”涉及到三个人,初看貌似和徐寿先生都没有什么关系。不过仔细阅读的话,信中讨论的声学问题,的确是徐寿先生观察到的,而且徐寿的儿子和傅兰雅,也就是John Fryer,还一起将Tyndall教授的声学专著翻译成中文:

从信中可以看出,徐寿告诉傅兰雅,Tyndall教授的声学专著称开口或者闭口管里的振动模式的个数与管子的长度成反比:

“in both stopped and open pipes the number of vibrations executed in a given time is inversely proportional to the length of the pipe”

然而他发现这个结论只适用于弦和闭口管,而并不适用于笛、箫等含有开口的管状体。徐寿通过实验发现:长度为9英寸的黄铜管,从其吹气口吹气,可发出一个特定音符(共振频率),但砍掉一半后,却不支持该音符的八度音(2倍频);只有将其长度再减去0.5英寸,仅仅剩下4英寸时,才可以支持八度音。这个修正比例大概是4/9,与他所知的声学理论相悖。因此,徐寿希望能够解释为什么开口管与闭口管和弦的振动特性不遵守相同规律,并想知道对于任何开口管的长度修正比例及计算方法。

在信后的点评中,Tyndall教授提到徐寿(Fryer)的这一观察是正确的,并指出其书上有注释说明开口管一端封闭后其支持的音符比两端开口管的八度音(1/2倍频)略小。Stone博士进一步指出徐寿希望知道的修正值是可以求解的。Mr。 Bosanquet的实验研究发现开口管的修正值约0.635r(r为管子半径),吹气口的修正值约0.59r。Mr。 Bosanquet还指出,理想Bernouilli(伯努利)方程是假设气体(波)在管中的状态是连续的;但笛子和箫有一系列的反射点和面,产生的反射信号会修正Bernouilli理论预言的共振频率。

因为回信点评的解释略显含糊,我们也请教了中国科学院深圳先进技术研究院声学专家蔡飞燕研究员。蔡博士是武汉大学物理系毕业,一直专注人工声场的理论及其在生物医学工程中的应用研究。她解释道:

1。 理想伯努利方程可描述绝热可逆的可压缩气体的能量守恒,能够推导出理想声波基本方程。通过声波的基本方程与理想边界条件,可以解析计算出理想弦和闭口管的共振模式、频率与长度的关系,并能够得出共振模式的个数与管子的长度成反比关系;

2。 然而笛子和箫,有两处并不满足理想条件,即两端的开口和管上的小孔结构:

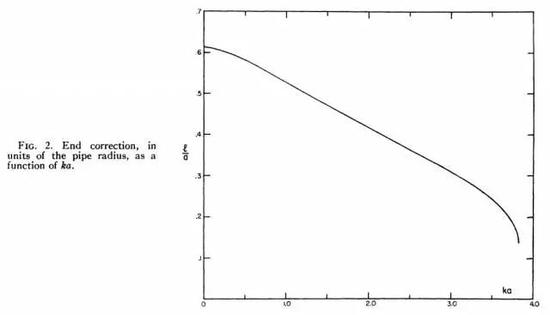

a) 对于开口管,管中的流体 (波) 在管口处边界条件是突变的,不满足数学中的完美软或硬边界条件,因而也不能够直接从方程中解析计算其共振模式。长度与共振模式的关系不再是线性的,因此其模式、共振频率与长度的关系需要进行修正。Harold Levine 和Julian Schwinger (1965年诺贝尔物理学奖获得者) 在1948年Physical Review文章上严格求解了开口管修正值约0.6133a,且随着频率增高 (ka 变大),修正值越来越小[1]。如下图所示

计算的尾端修正l/a(a为管半径)与归一化频率ka之间的关系

b) 管上有声孔,也会修正管中的共振模式、频率与长度的关系。

总之,由于笛子和箫不满足波动方程的完美系统,由波动方程解析计算获得的模式或频率与长度的线性关系需要进行适当修正。

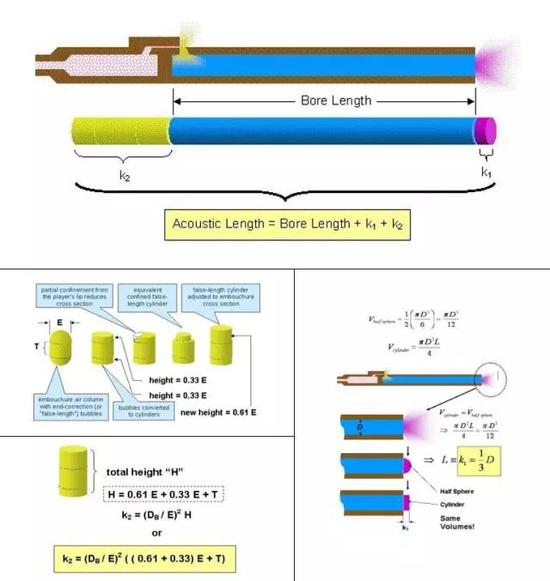

通过文献调研,已有学者对这类问题做了系统的理论研究[2][3],定性解释如下图所示:

笛子的声学长度(可支持其最低共振频率的半波长)比其结构长度要长,应为几何长度+修正开口长度k1+修正声孔长度k2。其中开口处的振动空气可以近似解析为一个半球状微气泡的声场。其修正值k1≈2r/3 ;声孔处可近似转化为柱状体的声场,其修正值k2无近似表达,其与声孔的大小、形状、工作频率等均有关系,详细推导可以参考文献[2]和[3]。

中国第一篇Nature论文?

至此,这篇声学“论文”的来龙去脉应该相当清楚了。徐寿发现笛子和箫不满足声学方程的预测,将此告诉他的朋友傅兰雅。傅兰雅给Tyndall教授写信请教,并投给了Nature。Stone博士对信做了点评,并将其在Nature发表了出来。

傅兰雅、徐寿、与John Tyndall

一个有意思的点是,即便在100多年前,要发表一篇Nature“论文”,也需要显赫的身份与地位的,即便是像读者来信这样的文字。徐寿自不用说,傅兰雅也是传奇人物,晚清著名传教士和翻译巨匠,在华30余年的时间里,翻译或与他人合译的西方著作129部,而且和徐寿一同创立格致书院,出版科普杂志《格致汇编》。他后来去了美国,担任加州大学东方语言文学教授。1911年,傅兰雅还捐赠6万两白银,在上海创办盲童学校。而John Tyndall教授则是英国皇家学会会员。这篇文章当然源于徐寿的细心观察与实验,与傅兰雅和Tyndall的地位也不无关系。但因此说徐寿发表了一篇Nature论文,甚至是发Nature论文的第一个中国人,就有点牵强了。

那么,究竟谁发表了中国的第一篇Nature 呢?

带着这个问题,我们在Web of Science以中国(China)为地址做了检索。遗憾的是Web of Science 收录自1900年开始,此前无法查证。以下是我们的发现:

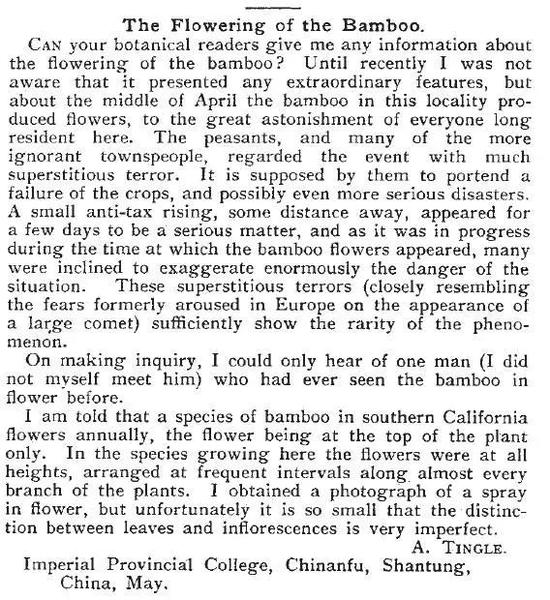

第一篇来自中国的Nature“论文”出现在1904年,作者是A。 Tingle,也是一位老外。查找原文发现,这是一篇只有三段的读者来信,写的是竹子开花:

读下来可以发现,Tingle当年四月在山东经历了他闻所未闻的竹子开花,当地老百姓视为不祥之兆,因而写信给Nature读者求教:

“Can your botanical readers give me any information about the flowering of the bamboo?”

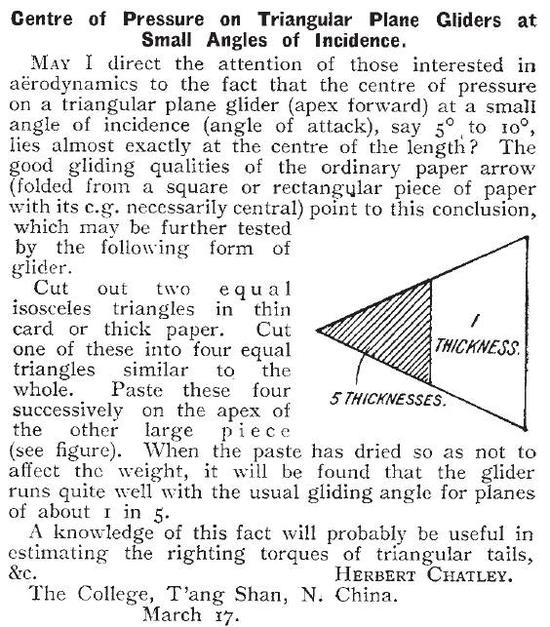

此君落款是山东省济南府皇家省立学堂,想必是一位外教或者传教士。从Web of Science可以发现,他还陆陆续续在Nature发表过一些这样的豆腐干读者来信,但要说是中国第一位Nature作者,也是牵强了。Web of Science检索出来的前几位,都是老外,情形也和Tingle的读者来信大同小异:

那么,第一位发表Nature论文的中国人,到底是谁呢。

第一个发表Nature论文的中国人

中国人在Nature发表的第一篇严格意义上的学术论文,出现在1930年, 作者是YH Woo。

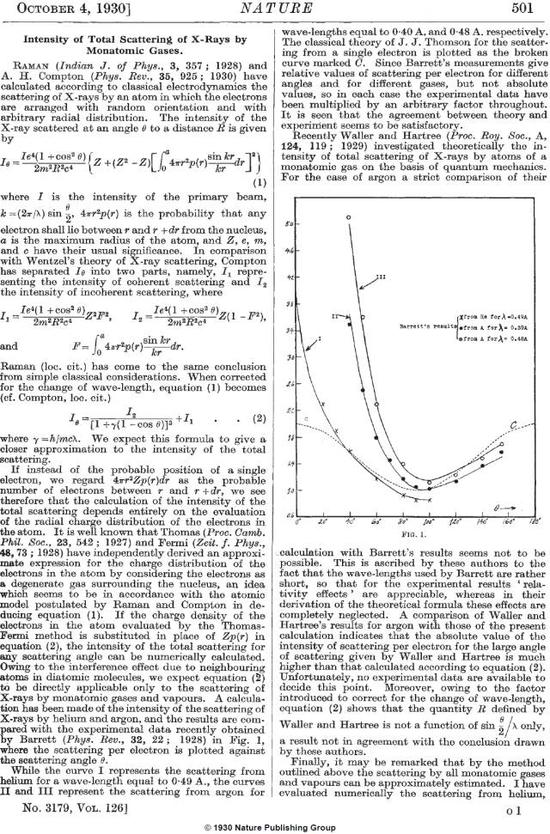

这当然是大名鼎鼎的物理前辈吴有训先生了,时任清华大学物理系教授,以系统、精湛的实验为康普顿效应的确立做出了重要贡献,却与诺贝尔奖擦肩而过。而这篇论文所研究的,正是他以此出名的X光散射问题:

至此,第一位发表Nature论文的中国学者,就水落石出了。不过既然已经走了这么远,不妨顺便再查一下解放后新中国发表Nature的第一人:

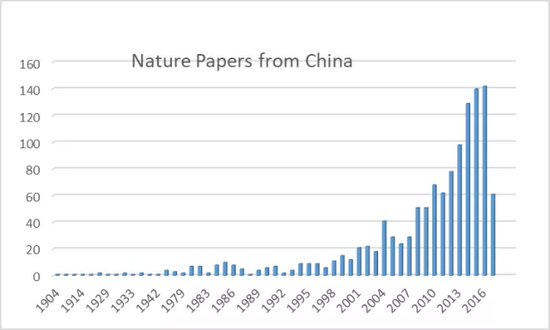

这篇论文到1979年才出现,来自邹承鲁先生。而这,是检索出来的自1900年以来来自中国的第24篇Nature论文,包括那些读者来信。而截至2017年,以China为地址检索出来的Nature论文,已经有1231篇:

虽然说Nature论文只是一个缩影,从中也可看出我们在科学领域走过的百年历程。